【永远的虎贲】不倒的“纪念碑”

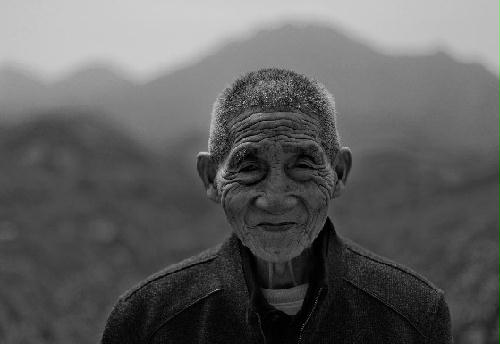

如同散落乡间的老树,他们已经沉默了很久,被遗忘了很久。我们几乎无法从这些苍老的面孔中窥见当年的枝繁叶茂,眼前这些如同树皮般粗粝的肌体,如何涌动着不屈的热血,经历过生与死的考验。他们自己清楚,也希望我们知道。

2013年,抗日战争胜利68周年,常德会战70周年。在史料中翻找、沉浸,千军万马继续奔腾,受伤的魂魄殷殷期盼,无助的心灵仍旧悬空在寻寻觅觅中。那些见诸于文字、影像记录的,终究只是一个个粗略的线条和碎片。那些在时代洪流中浮浮沉沉的个体,他们的体悟和感受,更多的只能潜藏心底,无法言说。但是我们应该知道,正因为他们那一代,为民族赴难,承受了战争的碾压,我们这一代,才得以在和平中,天真而开阔地长大。

凤凰县沱江边的听涛山上有沈从文的墓地,墓旁碑石上的题词是:“一个士兵要不战死沙场,便是回到故乡。”他们有自己的不幸,却又有自己的幸运。那些冻馁于荒野、曝尸于沟壑的同袍,听不到胜利的欢呼,享受不到安稳的生活,也更加无法想象如今这份迟来的关爱。常德市“1+1”爱心志愿者联盟近几年走访统计,我市目前发现幸存抗日老兵42名,平均年龄超过90岁。2013年3月,中国国民党常德市委员会、常德晚报、常德市“1+1”爱心志愿者联盟、常德会战研究会携手发起“关爱抗战老兵行动”,给老兵奉上一份应有的肯定与尊重。而这次活动,正是面前这些照片的来历。

在田野里躬耕、在佛堂里清修、在病痛中挣扎、在孤寂中苦熬……时代将他们从不同的方向推向战场,又从不同的方向把他们推向或庸常或跌宕的人生。对于这些垂老的士兵而言,死亡早已无法让他们惧怕,他们害怕的也许只是遗忘。年轻的面孔找寻过来,唤一声“老兵”,他们便可轻易打开记忆和泪水的闸门。可他们能够叙说的,是多么的微小啊,再怎么努力也只能给你一点面前的山水,而不是全景俯瞰。但是在浓墨和留白之间,聪慧如你,或许能够感觉到一点点那个时代的心跳。

真的,我们不能忘记。这些“活着的纪念碑”,身上承载了太多太多时代的印迹,无论是抗战的往事还是战后的经历,同样的厚重。关心他们,不仅关乎我们的过去,我们的现在,更关乎着我们的未来。仔细端详面前的10位老兵,让我想起故乡村口的老树,他们是历史的档案、人事更迭的见证、人情冷暖的目击者,与蓝天、白云、远山、村庄一起组成深远寥廓的家园背景。

2013年6月22日,广东省佛山市雕塑家李春华的工作室外,91岁抗战老兵吴淞站在抗战将士雕像前。他1938年入伍,1943年参加常德会战。他于1998年12月剃度出家,法号释来空,后到德山乾明寺护法,零距离为在常德会战中阵亡的战友守灵。

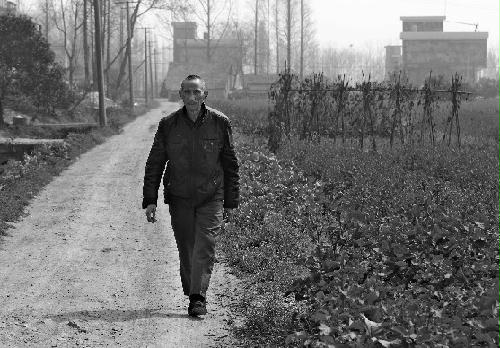

2013年3月7日,安乡县三岔河镇罗州村,84岁的抗战老兵姚茂林走在回家的路上。1943年,哥哥带他入伍,被分到国民革命军宪兵十团。他曾在湖南芷江机场操作高射机枪对抗日军空袭。

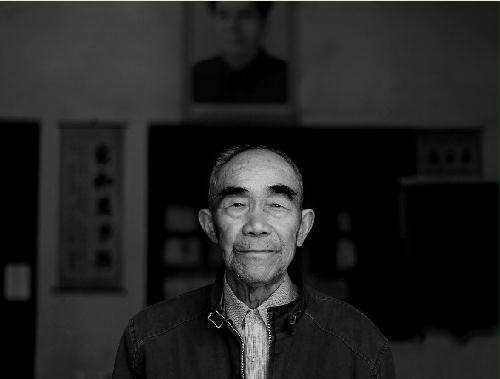

2013年3月16日, 澧县盐井镇张家垱村,89岁抗战老兵陈德炳站在居住的破旧土砖房前。他记忆力不佳,只记得自己于1944年随远征军入缅作战,并在淞山会战中腿部受伤。

2013年5月12日,鼎城区石板滩镇石板滩村,抗战老兵宁建秋。他于1942年正月初七被抓壮丁入伍,为国民革命军第8军82师工兵营战士,1944年被编入远征军,参加入缅作战。在淞山战役中,他腿部受伤。

2013年5月12日,鼎城区石板滩镇雷家铺村,90岁的抗战老兵陈志云。他于1943年9月入伍,在国民革命军第54军50师150团服役,该部与美军一部组成密支那先遣第一纵队入缅作战。1945年,陈志云随部在广州接受日军投降。

2013年4月13日,石门县磨市镇铜鼓峪村,抗战老兵马学武穿着志愿者赠送的新衣站在家门口大山前,当天是他90岁生日。马学武于1937年8月被抽丁入伍,年仅14岁。在国民革命军37军140师420团3营3连任重机枪射手。抗战期间,他随部参加多次大型战役。1938年长沙会战期间,马学武在新强河一带与日军作战,七天七夜没下火线。

(潘敬林 摄)

事业单位标识

事业单位标识