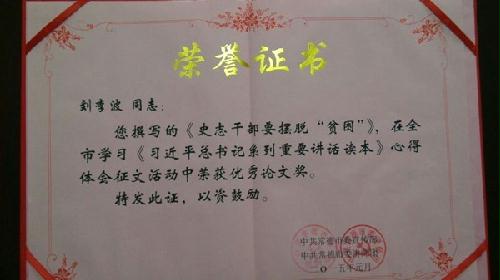

刘李波同志论文获奖

近日,市委党史办主任刘李波同志撰写的论文《史志干部要摆脱&“贫困&”》,在全市学习《习近平总书记系列重要讲话读本》心得体会征文活动中荣获优秀论文奖。

附:《史志干部要摆脱&“贫困&”》

史志干部要摆脱&“贫困&”

——读习近平同志《摆脱贫困》一书有感

利用省委党校学习的机会,认真拜读了习近平总书记的《摆脱贫困》一书,读后深受启发,受益匪浅。《摆脱贫困》是习近平总书记从1988年至1990年在宁德工作期间的所思所言所为,共29篇讲话和文章,11万字,由中共福建省委原书记项南同志作序,由福建人民出版社1992年出版,2014年重印。

该书尽管已经面世20余载,但有幸拜读是在当下开展党的群众路线教育实践活动之际。说实在的,现在的官样文章很多,风格也多为八股之文,难得吊起人的胃口,更不用说引起人的共鸣。但这本书确实让我触动颇深。虽然已时过境迁,但书中透出的那种理想信念、思想精髓、积极精神、辩证思维、务实态度、语言风格等等,都给我留下了深刻印象。特别是对于史志干部来说,我觉得更有借鉴作用和指导意义。

一、要摆脱精神上的贫困

物质财富上的贫困让人穷困潦倒,意识上的贫困更是让人一事无成。习近平总书记指出,&“要从思想上淡化贫困意识&”&“摆脱贫困首要意义并不是物质上的脱贫,而是在于摆脱意识和思路的贫困&”。在许多人的眼中,史志部门是清水衙门,是&“贫困地区&”,没有地位,难有作为。但作为史志干部,千万不要把自己不当一回事,如果把自己不当一回事,别人就会把你不当一回事。因此,我们一定要摆脱意识上的贫困,要振奋精神,增强信心。一是要有敬业意识。我们要充分认识到,史志工作是连接过去、现在与未来的桥梁,是实现党在新时期历史任务的不可缺少的重要环节。史志工作不是可有可无,而是必不可少。所以说,我们所从事的是一项使命特别崇高、责任特别重大的工作,一定要用敬重之心、敬业之情看待这份工作,做好这份工作。二是要有责任意识。人活着第一要紧的是责任。一个人不管才学高低,也不管能力大小,生活都将给你一个位置。这个位置在哪里,对成功来说并不重要,重要的是你要做到忠实地面对。要做到任其职,尽其责;在其位,谋其政。不管是站在哪个位置上,你都没有理由草草的应付,你都必须尽心尽力。这既是你对工作负责,也是对自己负责的具体表现。三是要有进取意识。百舸争流,疾行者领航;千帆竞发,奋勇者当先。越是落后的地方,越要树立战胜困难、摆脱贫困的信念信心,越要坚定敢为人先、开拓进取的定力毅力。把精气神提起来,就能把进取心转化成克服困难的锐气、迎接挑战的智慧和经受考验的韧劲,就能把自己潜在的主动性和积极性最大限度地激发出来,开创新局、再创新业。

二、要摆脱能力上的贫困

&“责重山岳,能者方可为之。&”有了能力和本领,事业才有支撑,尽责才有依靠,成事才有保证。早在1939年,毛主席就曾提出:&“我们队伍里边有一种恐慌,不是经济恐慌,也不是政治恐慌,而是本领恐慌。&”胡锦涛同志在庆祝中国共产党成立90周年大会上指出,党执政兴国面临的&“四大危险&”,其中一条就是&“能力不足的危险&”。在党的十八届三中全会上,习总书记明确指出,全面深化改革的总目标,是推进国家治理体系和治理能力现代化。作为史志干部,要不断适应新形势,迎接新挑战,必须常怀&“本领恐慌&”的意识,牢记能力不足的危险,着力摆脱能力上的贫困。对史志干部特别是年轻干部来讲,我觉得要重点增强三个方面的能力:一是要增强政治定力。政治定力是保持人生正确方向的核心能力。对一个干部来说,没有坚强的政治定力,就会左右摇摆、失去方向,甚至误入歧途。定力源于信仰,信仰铸就忠诚。现在的大多数年轻干部,基本上是改革开放后成长起来的。与老同志相比,年轻干部有许多优势,但相当一部分年轻干部缺乏严格的党内生活锻炼,信念砥砺、党性修养不够,缺乏学习钻研和吃苦耐劳精神。作为史志干部,首先要信党、爱党、忧党,在大是大非面前,必须立场坚定、旗帜鲜明。总的来讲,就是要增强社会主义道路自信、理论自信、制度自信,始终以党的意志为意志,以党的旗帜为旗帜。二是要增强自身功力。只有精通业务,我们才会掌握主动权,取得发言权;才有工作上的创新,业绩上的创造。无论在什么岗位,都要努力使自己成为一名业务强手、行家里手。古人说:&“立身百行,以学为基。&”学习是提高素质、增长才干的重要途径,也是做好工作、干好事业的重要基础。作为史志干部,必须把学习作为开展工作的第一需要,学会用新的政策、法律、知识指导工作,使&“自觉学习、主动学习&”成为一种责任,使&“工作学习化、学习工作化&”成为一种习惯,使&“学有所获、学有所成&”成为一种追求。三是要增强执行能力。执行能力是我们一切工作的生命力。执行是一个过程,凝聚着心血和责任,体现着作风和意志,反映着水平和能力。这就要求我们在实际工作中,始终保持奋发有为、昂扬向上的精神状态,始终保持真抓实干、攻坚克难的工作作风,把每一项工作都当成是对自己的一次难得的历练、一次难得的机遇、一次人生的积累,进一步提高执行的自觉性,增强执行的坚定性,加大执行力度,加快执行速度,提高执行效率。

三、要摆脱方法上的贫困

&“工欲善其事,必先利其器&”。正确的方法是做好工作的重要保证。在实际工作中,我们仅有热情和能力是不够的,还要有好的正确的方法。有热情只是具备了想干事的态度,有能力则是具备了干成事的条件,而有方法才是干好事的保证。习近平总书记曾在2006年发表的《掌握正确的工作方法》一文中谈到,&“正确的工作方法对广大干部尤为重要。&”&“我们既要大处着眼,学习曹冲称象;又要小处着手,学习庖丁解牛。&”其实,在《摆脱贫困》中,习近平总书记阐述了许多行之有效的工作经验和方法,都值得我们在实际工作中学习和借鉴。一是要有辩证的思维。书中习总书记对每项工作、每件事的论述都能很全面地从正、反两个方面进行分析、论证。《滴水穿石的启示》、《正确处理闽东经济发展的六个关系》、《新形势下闽东财政经济的辩证观》等文章充满辩证思维光辉。习总书记用辩证法不是空谈,而是很接地气,如《从政杂谈》中谈到:&“不能只热衷于做&“质变&”的突破工作,而要注重做&“量变&”的积累工作。我赞赏&“滴水穿石&”的精神,赞赏默默奉献的精神,提倡干部埋头苦干,着眼于长期的、为人铺垫的工作。因为事物的发展变化是一个渐进的过程,质变要有量变的积累。&”作为史志干部,我们一定要坚持辩证的思维,防止以偏概全,剑走偏锋。二是要有群众的观念。习总书记在《干部的基本功——密切联系人民群众》中指出:&“贫困地区的发展靠什么?千条万条,最根本的只有两条:一是党的领导;二是人民群众的力量。&”&“无论是从发挥党的领导作用,还是从调动群众积极性这两方面说,都要求我们的各级干部始终同广大人民群众保持密切的血肉联系。这是干部的一项十分重要的基本功。&”他深刻地指出:&“领导要有水平,水平从哪里来?水平来自对客观规律的认识和掌握,而规律性的东西,正是蕴藏在广大群众的实践中。&”这篇文章深刻地论述了群众路线问题,是真正的经典。作为当时干部,我们可以从中得到深刻的教育,进一步树立宗旨意识,站稳群众立场,提升服务水平。三是要有改革的勇气。脱贫致富奔小康的关键一招是深化改革开放。习近平总书记在《摆脱贫困》一书的《跋》中特别强调了&“更加大胆的改革开放的新意&”和&“更有力的改革开放的举措&”的重要性。他还专门对改革开放与扶贫的关系作了深刻的阐述,他强调,&“闽东的改革应进一步深化,各项工作都要以改革总揽全局,扶贫工作也要贯彻改革精神&”。他指出,&“扶贫的成果将是开放的新起点,开放将使扶贫工作迈上新台阶&”。要做好新形势下的史志工作,也同样需要改革的勇气和创新的精神,坚持与时俱进,创新方式方法,不断为党史工作搭建新平台、提供新手段、打开新视野、开辟新空间。只有这样,我们的史志工作才能永葆生机活力,我们的史志事业才能实现稳步发展。

总之,从《摆脱贫困》这本书中,我们可以清晰地看到,习总书记当年在治理宁德时形成的许多工作思路同今天的治国理政思路是一脉相承而又与时俱进。正如项南同志在书的《序》中所说,&“一个担任重要职务的年轻干部,对改变本地区的落后面貌有什么抱负、有什么想法、有什么作风,关系着这个地区整个工作的成败。因此必须开动脑筋,大胆地去想,勇敢地去闯。即使有些想法不一定完全切合实际,有些做法一时看不出效果也不要紧。要求每个人做到每句话、每件事都完美无缺,是不可能的。从这个意义上说,近平同志也不例外。我们地市县乡的干部,如果看一看这本小册子,是会获得许多启发的。&”

事业单位标识

事业单位标识